Gründer - Innovator - Wegbereiter

Von der Werkstatt zum Industrieunternehmen

100 Jahre nach seinem Wirken ist Florenz Sartorius nicht nur als Gründer und Namensgeber bedeutend. Aus einfachen Verhältnissen stammend, formte er aus einer feinmechanischen Werkstatt ein modernes, familiengeführtes Industrieunternehmen.

Florenz' Gespür für Innovationen und sein Talent, vielversprechende Technologien zur richtigen Zeit aufzugreifen und weiterzuentwickeln, zeigte sich insbesondere an seinem Paradebeispiel, der verbesserten kurzarmigen Analysenwaage. Sie legte nicht nur den Grundstein für den Erfolg des Unternehmens, sondern steht bis heute symbolisch für den unermüdlichen Antrieb von Sartorius: Forschungsprozesse zu beschleunigen.

Wissenstransfer durch Wanderschaft

Der Weg in die Selbstständigkeit

Florenz Sartorius wurde am 10. April 1846 als Sohn eines angesehenen, aber verarmten Göttinger Uhrmachers geboren. Nach dem Tod seines Vaters um 1855 wuchs er als Halbwaise in einfachen Verhältnissen mit zwei Geschwistern und seiner Mutter auf.

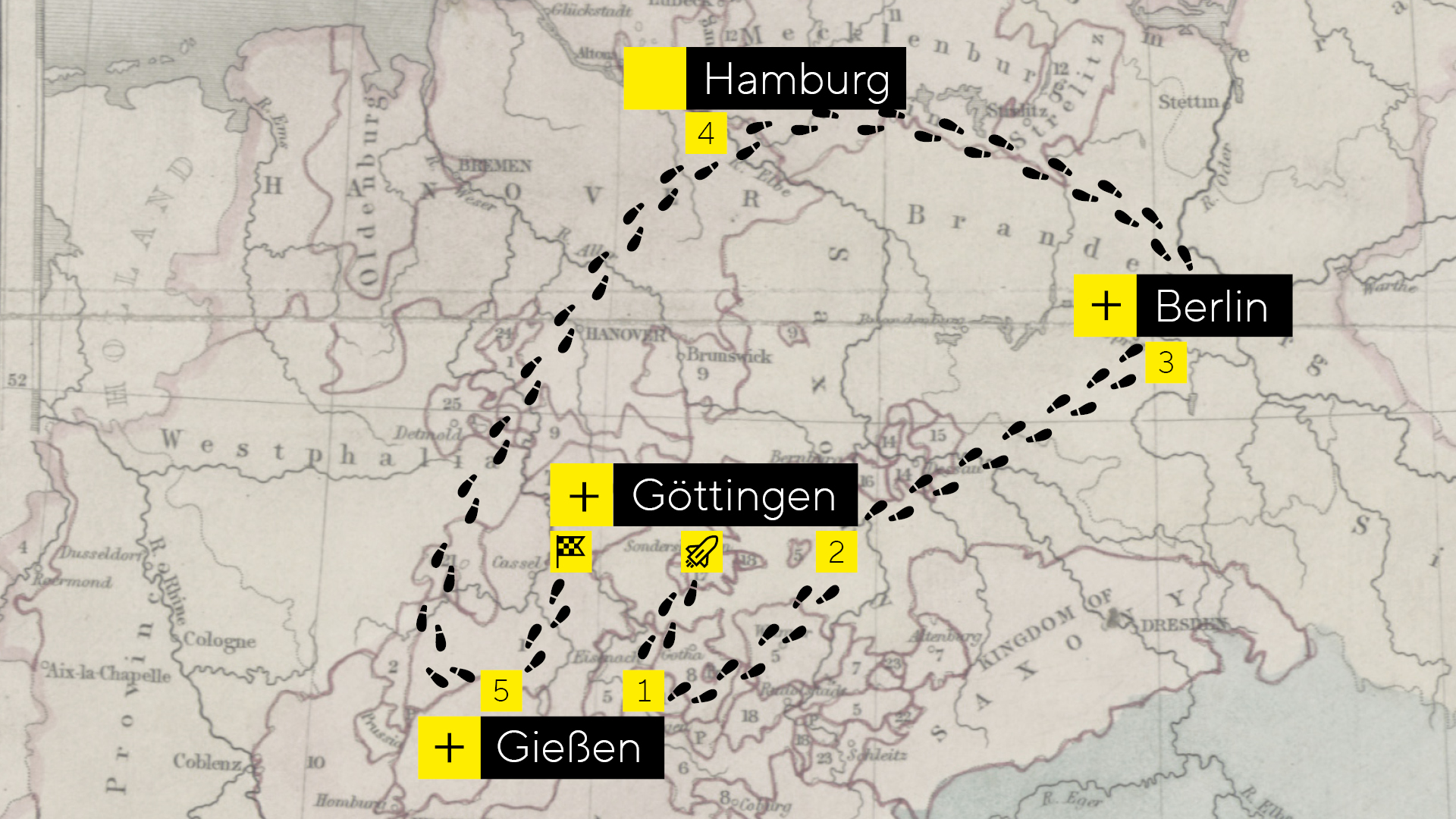

Nach der Schule absolvierte er eine feinmechanische Lehre und Gesellenzeit in Göttingen, bevor er ab 1865 die traditionellen Wanderjahre bei renommierten Werkstätten und Unternehmen absolvierte. Gut gerüstet für die Selbstständigkeit gründete er schließlich im Alter von 24 Jahren in Göttingen seine eigene feinmechanische Werkstatt.

Florenz‘ Stationen bis zur Unternehmensgründung

Präzise Instrumente für Forschung & Industrie

Handwerkliches Geschick trifft auf Innovationsverständnis

Florenz Sartorius verband handwerkliches Geschick mit einem untrüglichen Instinkt für vielversprechende Innovationen, die er verbesserte und an Markt- und Kundenbedürfnisse anpasste. Dies zeigte sich bei seinem zentralen Produkt, der kurzarmigen Analysenwaage, die insbesondere für die aufblühende chemische Industrie von Interesse war. Im Kontext der Technisierung der Landwirtschaft im Deutschen Kaiserreich bewies er in den späten 1880er Jahren erneut ein gutes Gespür, als er Brutapparate in sein Sortiment aufnahm.

Ein Blick ins Produktportfolio

Basis des weltweiten Erfolgs

Die Grundlage für den weltweiten Erfolg des Unternehmens war die Einführung einer innovativen kurzarmigen Analysenwaage, die durch ihre Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit Chemiker aus Universitäten und vor allem der Industrie überzeugte. Bereits 1874, kurz nach ihrer Markteinführung, erhielt Florenz Sartorius auf einer Ausstellung in Bremen die höchste Auszeichnung. Im Jahr 1876 wurde die Waage auf der Weltausstellung in Philadelphia ebenfalls prämiert.

Gegen den Mythos

Florenz Sartorius war nicht der ursprüngliche Erfinder der kurzarmigen Analysenwaage. Ab Ende 1872 entwickelte er eine verbesserte Version in Zusammenarbeit mit dem Chemiker Friedrich Frerichs. Frerichs wandte sich für die praktische Umsetzung an Sartorius, der weitere Optimierungen wie eine spezielle Aluminiumlegierung für den Waagebalken vornahm. Sartorius integrierte die Waage in sein Produktportfolio und meldete ab 1875 Patente für die Verbesserungen an.

Brutapparate für die künstliche Geflügelzucht

Ende der 1880er Jahre erkannte Florenz Sartorius das Potenzial von Brutapparaten für die künstliche Geflügelzucht, vermutlich inspiriert durch internationale Ausstellungen und die fortschreitende Technisierung der Landwirtschaft. Er nutzte den Vorteil eines späteren Markteintritts und verbesserte bereits bestehende Modelle aus dem Ausland, insbesondere durch eine präzise Temperaturregelung.

Wärmekästen für bakteriologische Zwecke

Florenz Sartorius verwendete seine Temperaturreguliervorrichtung auch für Wärmekästen zur Kultivierung von Mikroorganismen - zum "Brüten von Bazillen" - und zum Einbetten mikroskopischer Präparate in Paraffin. In den 1890er Jahren kam Sartorius dadurch erstmals mit dem Gebiet der Mikrobiologie in Berührung.

Mikrotome

Im April 1904 übernahm Sartorius die Göttinger Werkstatt von August Becker, insbesondere bekannt für die Herstellung von Mikrotomen. Mikrotome sind Schneidegeräte zur Herstellung hauchfeiner mikroskopischer Präparate, die in anatomischen und physiologischen Laboren zum Einsatz kamen. Sie blieben bis in die 1970er Jahre hinein Teil des Produktportfolios.

Geodätische und Astronomische Instrumente

Im Jahr 1905 erwarb Sartorius die in Wissenschaftskreisen renommierte Werkstatt von Ludwig Tesdorpf, die auf astronomische und geodätische Instrumente spezialisiert war. Zahlreiche Forscher wurden mit den hochwertigen Vermessungsgeräten für wissenschaftliche Expeditionen ausgestattet.

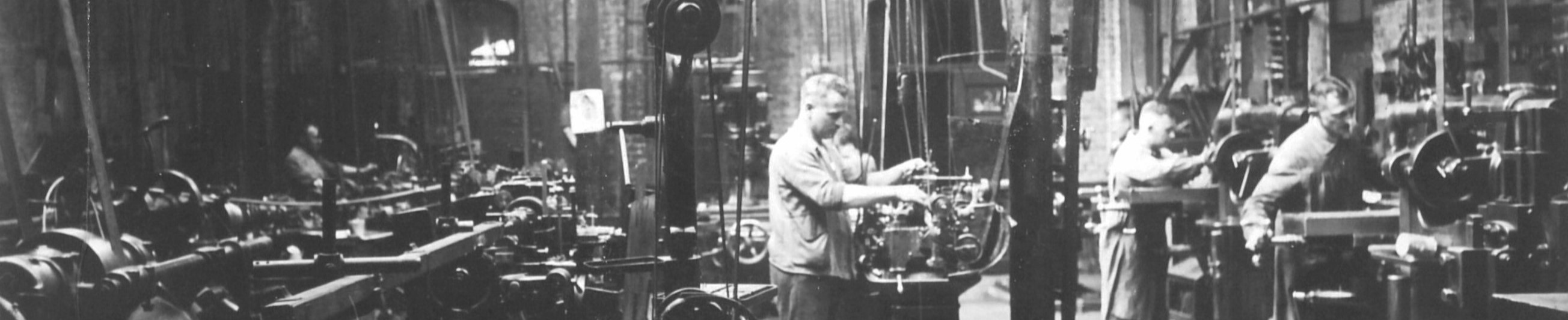

Von der Werkstatt zum Industrieunternehmen

Langfristige Investitionen statt kurzfristiger Rendite

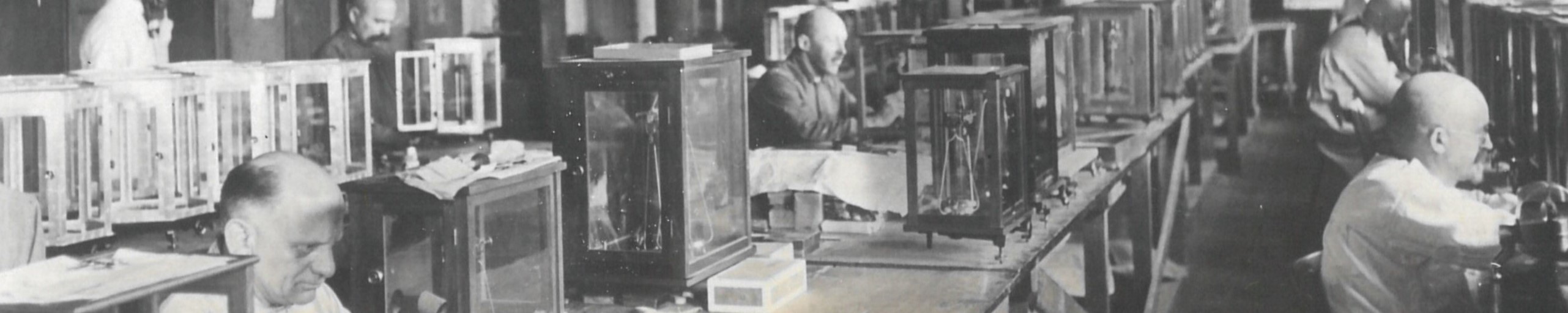

Florenz Sartorius investierte kontinuierlich einen Großteil seiner Verkaufserlöse in den Ausbau von Kapazitäten und in effiziente Produktionsmethoden. Mit dem Umzug in das neue Fabrikgebäude an der Weender Landstraße im Jahr 1898 entwickelte sich der einst kleine Handwerksbetrieb endgültig zu einem modernen, exportorientierten Industrieunternehmen mit großer Fertigungstiefe und einer für die damalige Zeit modernen Serienproduktion.

Werksgelände mit Zukunft

Nach mehreren Expansionsphasen und Standortwechseln seiner Werkstätten innerhalb Göttingens – von der Groner Straße über die Weender Straße bis zum Maschmühlenweg – sowie der Errichtung eines Zweigbetriebs in Rauschenwasser im Jahr 1892, bezog Florenz Sartorius 1898 ein neues Werksgelände in der Weender Landstraße vor den Toren der Stadt. Dieses blieb bis 2017 der Hauptsitz des Unternehmens und ist heute als Sartorius Quartier bekannt.

Systematische Ausbildung

Im Zuge des kontinuierlichen Wachstums des Unternehmens errichtete Florenz Sartorius im Jahr 1907 eine Lehrwerkstatt zur systematischen Ausbildung, da ein qualifizierter und gut integrierter Facharbeiterstamm als Grundlage des Erfolgs erkannt wurde. Zwei Jahre später folgte die Gründung einer Betriebskrankenkasse, um formell abgesicherte Sozialleistungen, Fürsorge und somit auch Betriebsbindung zu gewährleisten.

Von Göttingen in die Welt

Um die Marke Sartorius zu etablieren, präsentierte Florenz Sartorius seine Laborinstrumente früh auf internationalen Bühnen. Beginnend im Jahr 1876 in Philadelphia erhielt das Unternehmen auf sechs weiteren Weltausstellungen bis 1911 Auszeichnungen für seine innovativen Produkte. Zu dieser Zeit wurden bereits etwa 56 Prozent der Analysenwaagen weltweit nach Europa, Asien, Amerika und Afrika exportiert.

Erfolgreicher Generationswechsel: Sartorius wird zum Familienunternehmen

Florenz Sartorius kümmerte sich frühzeitig um eine geregelte Nachfolge. Im Jahr 1906 wurde das Unternehmen nach dem Zukauf zweier Werkstätten in eine Offene Handelsgesellschaft umgewandelt und seine drei ältesten Söhne als Teilhaber eingetragen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1914, zog sich Florenz Sartorius endgültig aus dem operativen Geschäft zurück und wechselte in den Aufsichtsrat, als das Unternehmen in die Sartorius-Werke AG umgewandelt wurde.

Auf dem Fabrikgelände in Rauschenwasser widmete er sich in seinem letzten Lebensabschnitt gemeinsam mit seinem jüngsten Sohn vor allem der Herstellung von Brutapparaten, Angelgeräten und Instrumenten für die Fischzucht.

Die Familie Sartorius